普通の夜景ではなく工場が付くと一気に難しくなるものです。何がかって、まずは工場入り口の検問を突破するところからになるわけではなく、想像以上に場所が限定されるので初の場合は「たったこれだけ?」な撮れ高になるかも知れません。

まあ、日没から日の出まで撮ってりゃ12時間くらいあるし出入り自由の場所でなければ勝手に撮影なんてできませんから時間ある人はいいですが飽きます。飽きなかったとしても疲れます。そして夜景の旬は冬なので4時間が限度でした(私は)(バカなのでバイクで行ったし)。

工場夜景、やったことないなら参考になるかも知れません。ならないかも。

ちなみにクルーザーとか屋形船から撮る画角やアングルもない三脚どころじゃないアレとは違いますし、ISO 12800以上とかで手持ち撮影できるハイテクな方法とも違います。

何がどう難しいのか10+1です。

露光時間がでたらめ

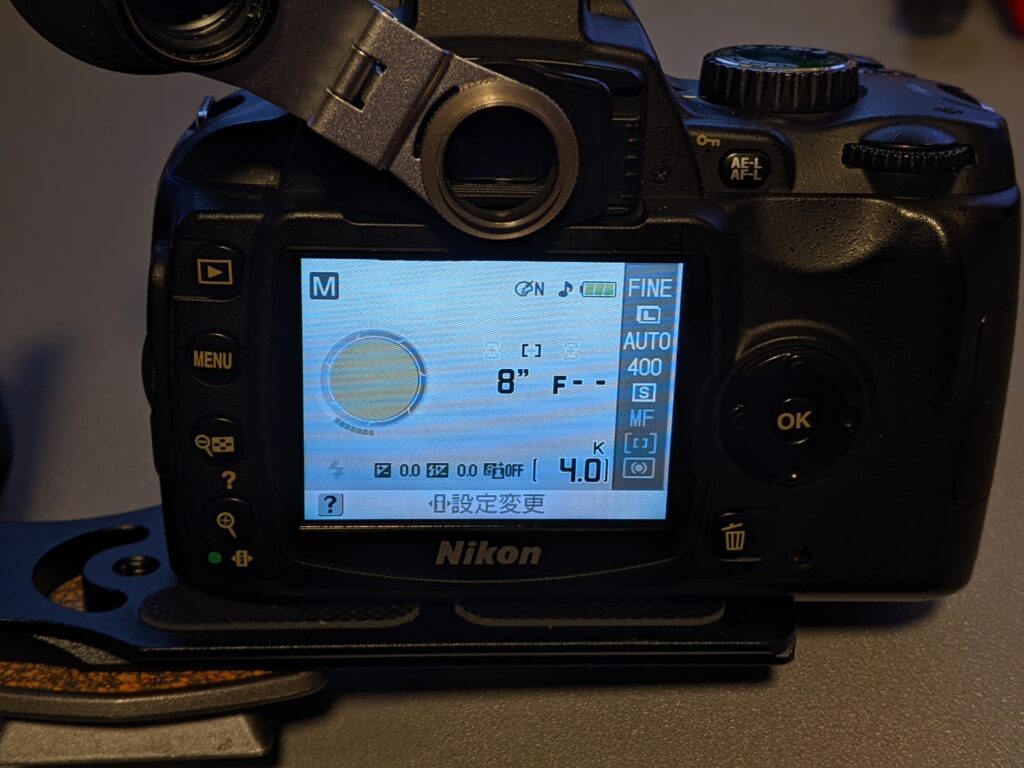

工場夜景の基本はF8の8秒です。まれに11、レンズや明るさにより16もあるかも知れませんがF8が一番無難で、シャッタースピードは基本2秒以上となります。やたら明るいなら例外もありますが。

「え?何分の何秒じゃなくて?何言ってんの?」と思ったなら普通ですが、いきなり夜景から始めた私には1分の2秒より遅いのが普通、1/2秒以下のスピードがよくわからないように夜撮影したことないなら2/1秒以上できれいに撮れる方が見当つかないと思います。

8秒となれば三脚は必須、手持ちでは不可能に近いほど確実にブレますし、壁に背をあてたり一脚でごまかしても無意味です。しかも工場撮影できる場所に都合よくカメラ載せられる何かはありませんし、あっても前は海だったりしてうっかりボチャンまでありえます。

少し暗めなら13秒、F8を11にすると20秒、どんどん増えて行きますが可能な限りISOは100が望ましいらしいため、30秒でも暗い場合を除いて100で行きましょう。考え方は30秒を超えることがある暗さが多いならようやくISOを上げます。

昼の写真の多くは遠近の奥行きやボケで情景を表現すると思いますが、近寄れない工場の場合は望遠の無限遠になることが多く、圧縮効果で遠近感が無くなりボケも皆無となれば表現方法としては明暗や色相の差が重要と思いますのでノイズはNG、ISO上げすぎ注意。

正しいホワイトバランスがわからん

工場夜景の撮り方を見ていると「青っぽくしろ」と書かれていることが多いと思いますが、そういうのしたいなら家に帰ってカラーバランスの青を強めたり青に寄せたらよいのでは?と思う私は基本的にWB AUTOです。蛍光灯にも太陽光にもしない、カメラに任せます。

なぜかは人間の眼で見ると工場の光の正しい色がわからないためで、そうならカメラに決めてもらうのが写真として自然なのでは?という理屈です。工場の照明はだいたい白ですが、LEDではなく蛍光灯なのでRGBでいう255:255:255の白飛びな真っ白ではなく、だいたいが青みがかる昼光色、場所によって電球色までは行かない温白色もあったりしますし、D60のWB AUTOだと緑になるよくわからない灯もあります。

私も一応人間なのでおかしいだろうとも思いますが、写真機がそう判断したのだから緑が正解でいいんじゃないかと思っています。人間がフォトショで「この色がステキ」と勝手に変色させたりWBいじるよりはマシという言い方も。

そんなわけで見ても白にしか見えません。でも撮ると赤や緑や青に寄りますのはRGB、光の三原色です。どこ寄りかは(私の場合は)写真機に頼ることにしますが、どうします?私にはわかりません。

情報量が多すぎて構図が見当つかん

そのパイプはどこにつながっていて、隣のやつとどういう関係で、中に何が流れているのか、またはただの足場なのか?など意味不明な鉄が縦横無尽に張り巡らされている上、密集してまとまっているもののなぜその形なのか見当もつかないし、しかも煙突から煙や炎が吹き出していたりわけがわかりません。

いくらズームしても細かく密集しているのできりがないし、引いたら今度は無意味な空間色々な場所にできてしまう、もう構図がどうこういうレベルじゃないんですね。これって絶対初心者向けではないと思います。

もしかすると初心者どころか上級者やプロにも難しいので「これだ」という工場夜景のすごい写真ってないのかもとさえ思っていて、プロの工場夜景写真がきれいだとは思いますがそれはカメラやレンズの性能とかRAWした後に色とかいじったかで、プロだからすごいとか上手いと感じたことは一度もないです。もちろん自分が撮ったものも同じく「おお!」と思った写真はありません。「すごいなニコンのレンズは」はしょっちゅうあるけど。

おそらく被写体がわからない、役割とか知らない人間が切り取っても想いが無いのでそうなってしまうのではないかと予想しています。得体の知れないものを「こう撮りたい」と感じるって難しすぎませんか。

距離がつかめずどこからが無限遠か不明

建物なら何階建て、道路ならだいたいの幅から「このくらいの距離かな?」が見当つかないでもないですが、工場の場合は基本的に正体不明な鉄とかコンクリばかりなので距離が見当つかないことが多いです。周南市で一番やばいのは株式会社トクヤマの超巨大煙突で、太すぎて距離がバグってわかりません。ちょっとしたエッシャーのだまし絵。

地上高200mらしいですが直径の情報なし。東ソーの煙突が180mで直径5mらしいのでこっちは5m以上?いやそんなことどうでもよくて工場の敷地内がどうなっているかわからない、煙突が太すぎて近くに見えてしまいますし、右のよくわからん何かが小さく見えます。

蛍光灯の長さを基準にしようにも40Wなのか20Wなのかわからないし、ハシゴがあってもその幅が不明、扉でもあればまだいいのですがガラス窓の付いた扉なんてまずありませんし。

なので「距離200mくらい?」と思って200mmを付けてF8の無限遠にすると前方被写界深度は約90m、と思ったのに実際には距離が500mだったなら前方被写界深度は333mなので手前がうっすらボケて「風で揺れた?」と無実の三脚が疑われてもっといい三脚に買い換えるはめになったりします。「そんなやついねーよ」って思ったならここにいます。カーボン最高。*許容錯乱円APS-C0.02で計算。

また「200mと500mはさすがに間違えん」と思ったならそれは地図上の話で、知らない3D空間の得体の知れない骨組みと灯のある暗闇にある鉄パイプまで何メートルか、見てもわかりません。私なんて自宅から山の赤白鉄塔まで300mちょい?と思ったら670mあったし。先日誰かが書いたページでは「スカイツリーまで10kmと思ったら17kmだった」みたいなのもあったし。

オートフォーカス使えよって思うならそうしてみてください。ピント合わないからみんなマニュアルフォーカスで、高級機ではライブビューをボケるまで拡大してMFで合わせているのです。D60はライブビューなんてないので何ミリの無限遠なら良さそうか?という逆の発想で撮っています。見るんじゃなくて心で感じるのです。

前ボケとか遠近感がとかいう次元じゃない

ピント合わせが難しい、無限遠がわからない、その原因の元にもなっているのが望遠レンズによる圧縮効果で、遠近感がなくなるので奥行きのある道路が壁に見えたりまであります。

そうなると当然のように奥行きを感じる写真なんてできませんし、すぐ前に工場があるなんてロケーションもまずありませんからボケもクソもないんですね。もっと言えば、鉄パイプがちゃがちゃ状態なので構図もクソもなくなり、そして基本遠いのでほぼ水平となりアングルもクソもなくなります。

圧縮効果で撮れば二次元、工場なので構図がアホほど難しい。なので夜景のような山頂からの遠景が多かったり、工場夜景といえばこれみたいなこの場所くらいしか思いつかなくなるのです。

出典:【撮影講座特集】夜景写真家 岩崎拓哉氏プレゼンツ こんな写真が撮りたい!工場夜景

ほんとここくらいしか奥行きを感じる工場夜景って撮れないんじゃ?ってほどいい場所ありません。あるにはあっても入れない……。この右下の道路から左奥へ行ってみたい、左下のカーブの先は左上に橋を見上げられるはず。

高級三脚でも風で揺れてボケまくる

揺れないために三脚を使っているのに、まさか三脚が揺れるとは思っていなかった頃でも割といいやつを使っていればまず揺れないと思っていた時期が私にもありました。結論を言いますと、風速2mを超えるとベルボンの1万円クラスでも揺れますし、Amazon新品5千円程度のアルミは200mm(フルサイズ換算300mm)超える望遠だとそよ風でも使い物になりません。それが工場夜景スポット。

当初ボケる原因は「分解したレンズの調子が悪かったのかな?」とか「今日は目が疲れてたのか全然ピントが合ってなかったな」と無意味な反省をしていましたが原因は風でした。揺れるんです。写ルンですみたいに言うな。

近景ならブレとボケの判別はつきますが、遠景しかも夜景、さらに当時スーパー初心者だったのでどちらかわからないのでボケと思っていたら価格.comで「風では?」と指摘され、防波堤のコンクリートにカメラ載せて撮ったら全然ブレ(ボケ)なかった、そこから三脚&雲台沼が始まったのですがその話はまたの機会に。

脚の細い三脚は持って行くだけムダと思った方がいいです。室内のようなまったくの無風なら全然いいですが、おそらく撮影場所は地球でしょうから風速も風向もコロコロ変わりますので、だったら最初から限界まで頑丈な三脚で行くべきです。

だがしかし、ここは田舎なので車(私はバイク)移動なので荷物多くても問題ないですが、電車でクソデカ三脚を背負って移動はちょっとアレでしょうね。

煙の流れが運、フレアスタックが鬼

煙はまだいいです。昭和じゃないんだから今どき光化学スモッグ起こるほど出さないだろうし、撮影現場に流れて来るほど低かったり近い煙突も無いでしょうから。ただ、その煙が被写体にしたかった建物にぶっかかると画角的に台無しですよね。「ちょっと15分だけ煙止めて」とか昔の中国人みたいに東南の風に変更とかできないので運です。いやあれは変更じゃないか。

厄介なのはフレアスタック(常時煙突の先端が燃えてる、マッドマックス2でしたっけ?みたいなアレ)の方で、ほとんどの場合は普通の大きさ、いつもどおりの炎のサイズと明るさなのでフレアやゴーストの避け方や出し方はだいたいわかってくるのですが、まれにクソデカだったり、強風で横に流れてたり、水蒸気か何か知りませんが霧みたいな空気だと夕暮れかよみたいになって最悪撮れないことも。

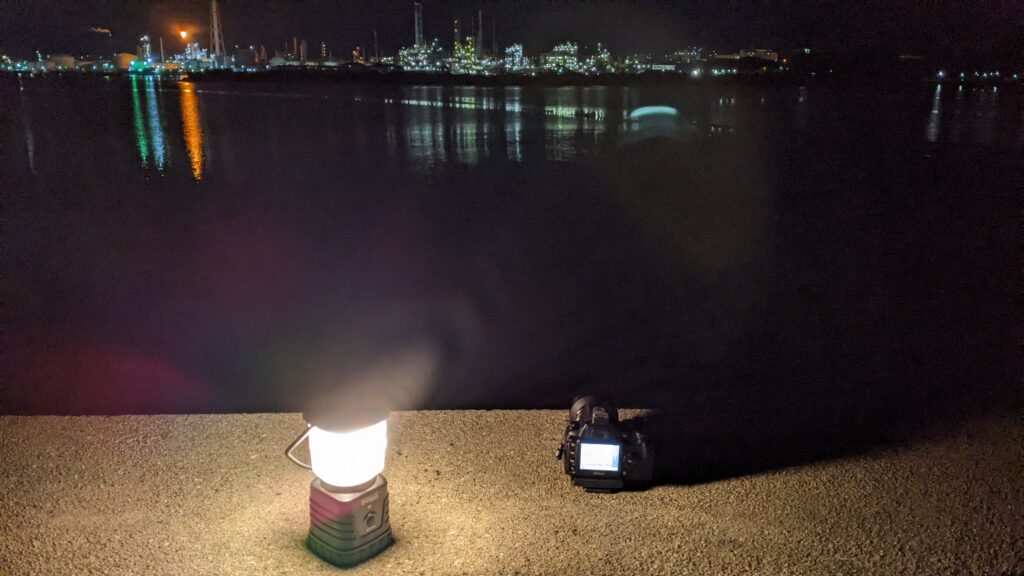

この日は空気が汚かったのかモヤみたいなのがひどくて最悪でした。

周南市民として訪れる人へアドバイスしますと、フレアスタックのある場所をメインの撮影場所にしない方がいいです。周南大橋や徳山港などで「ここを撮った帰りに寄ってみよう」くらいがおすすめです。とはいっても燃えてる煙突が珍しいなら見逃すのはもったいないとも思います。上手い人ならTAKUMAR 50/1.4などのオールドで意図してゴースト出せたりしそう。

いずれにせよ炎の影響範囲はギャンブルです。

レンズ交換で手元が見えずポロリ必至

10-1000mmみたいなレンズ持ってるなら1本で済みそうですが、私のような「オールドでなければ」とか「単焦点各種で撮らなければ」という義務感さえ持っている変な人は暗闇でのレンズ交換作業が必須になるため、せめて暗闇は避けようとカメラに照明つけてます。スピードライトじゃないです。

海にカメラを向けたままクソ重いオールドのズームレンズの望遠を交換し、同じくらい重い単焦点にも交換しているといつか魚の餌にレンズをポットンすることになるんだろうなと想像しています。エサじゃなくて家か。しかも夜景の旬は冬、寒いので手も指も動かない、さらにオールドはプラが少なく基本鉄なので超とてもつめた~いですから「俺なにやってるんだろ?」と疑問を感じることがよくあります。

最近のレンズは絞り輪っかも無ければズームも筒の中身でみたいなプラスチックもありますから、ガワの操作が必要ないなら丸ごとタオルとかシリコン巻いとけば落としても大丈夫かも知れませんねって今思いました。

古いレンズは絞りの輪っかも鉄だし数字が見えないし、メーカーによって輪の回転方向が逆だったりもする上、タクマーもコムラーも丸ごと鉄なので冷たくて落として壊す前に売り払うべきか迷っています。それは何か違うか。

撮影枚数の割に時間がとて長

先日、サーキットで流し撮りしてみようと思って公道で練習がてら盗撮した時は10分で300枚くらい行きましたが、工場夜景で300枚撮ろうと思ったら4~5時間かかります。

1枚が1秒以内ではないし、撮った直後に写り(主に明るさ)をチェックするので1枚に1分以上かかるとかザラなんです。具体的に?

- ピント確認に5秒

- セルフタイマー5秒のセットに8秒

- シャッター開放15秒

- 拡大操作に2秒

- 液晶画面見て縦横へ移動して確認してたら1分経ってる(雑ですまん)

やっぱ質より量な時もあってですね、「この構図がいいね」と思っても「少しずらしとくか」で撮った方が全然良かったみたいなことも多々あるのが工場夜景のカオスなところで、自宅でパソコン見て「あー……ああ」ってなるくらいならF値やシャッタースピード変えて色々撮っとけ!ってのが正義なんですよ。

そんなことしてたらいつの間にか夜明けです。それはさすがにウソですが、時間の割に枚数は少ない、苦労の割に報われない、タイムパフォーマンスの悪さはなかなかのストレスです。

ISO感度高すぎカメラが欲しくなる

三脚は必須、少しでも風があるなら最初からストーンバッグも吊り下げます。ここまでやるとその場所から動きたくなくなり苦し紛れに色んなどうでもいい角度でレンズを替えて撮りまくって飽きるパターンに……。

三脚さえ必要無ければ、手持ちならもっと動けるのに、とは思いますが400の次の感度設定となるISO 800からはノイズが素で見え始めるので無理。となると、高感度でもノイズをごまかしてくれるカメラ本体があればと妄想するものです。

昨年末頃に見かけたハイスコアはなんとISO 12万。

出典:キヤノン「EOS R1」詳細レビュー プロ向けフラグシップ機は“さすがの性能”だった:荻窪圭のデジカメレビュープラス(3/8 ページ) – ITmedia NEWS

12万もなくてもせめて1600で目視してノイズが(私の眼でも)見えなければOK、1600行けるなら普段の4~16倍なのでシャッターは1秒を切り始め、12800なら私が50mmの手持ちでギリ手ブレしない1/20まで上げられるのかもとか妄想し始めてしまいます。

ただしそういうのはカメラだけでD60とは2桁違いの数十万円になるし手持ちのFマウント用レンズ全滅するしミラーレスのレンズも中古で10倍価格になりますが、大人の趣味としては高額すぎるってわけでもないでしょう。光学なだけでに。いや何でもない。

現地で現場の現物を見る方が断然いい

10に加えて最後の+1です。

それはあんたが撮るのが下手くそだからだと言われたら否定できませんが、動物園のゾウって檻がなくて近寄ってくれると大迫力じゃないですか。あれと同じで生で見るスチームパンクは格別です。

パノラマ感は周南大橋の西(工場ある)側が一番すごくて、ショットバーでマスターとサシで話し込むのもいいですが、やっぱボックス席のキャバクラの方が楽しいのと同じ、周囲一面がきれいすぎて「はわー」ってなる感覚は写真や画像の二次元とは別格です。

工場夜景を撮る人は、撮った写真を第三者に見せてキレイって言わせたいからで撮りたいから撮ってなくないでしょうか?上で書いたように画角もアングルも遠近感もボケもクソもない、広大だけど単調すぎて切り取るもクソもなく、望遠でたぐり寄せるとサビが見えすぎて汚くて楽しくないはずです。

地デジになって高齢女優がテレビ出たがらない的な話に似ていて、きっと感動するはずと思って200mmでガッツリ見たら2秒でガッカリするみたいな。だから皆さん工場夜景には望遠が最適と書きつつ実際に公開してる写真は中望遠以下がメインなのでしょう。

なので写真撮ってておもしろくないとか飽きたからと安易に遠くの工場夜景とか撮りに行かない方がいいですし、夜景が楽しくても工場夜景は別モノくらいに思った方がいいです。おそらく明るい昼に見たらサビた建物や敷地内の空気が汚くて見るようなもんじゃないから一時的に工場夜景が流行っただけでしょうから。

工場夜景の撮影が難しい本当の理由は被写体として適していないからです。言い切った。

コメント